※始めに…

CKD(慢性腎臓病患者)は、近年、食生活が豊かになり、お金さえあれば何でも手に入る時代が到来し、食べ物は欧米化が進み、糖尿病・糸球体腎炎・腎硬化症・遺伝から腎不全になる人が多く、糖尿病の予備軍は1,300万人とも言われており、毎年、全国で1万人以上の腎不全患者が増えて、現在約33万人の人が人工透析を受けています。反面、約1万人の人が残念ながら亡くなっています。

※札幌腎臓病患者友の会(札幌腎友会)の歴史

1974(昭和49)年7月14日、「北海道社会福祉会館」において70名以上の参加者で設立総会を開いて、10施設148名の会員が参加しスタートしました。最初の頃は、医療や待遇に施設格差があり、その情報交換や福祉制度の利用の仕方などの情報を会員に知らせる事が主な活動でした。

設立総会では、役員の承認会則の制定を行い、どのような会にするか、当初の会則を見て頂ければ分かると思いますが、3つの事に事に留意して運営したつもりです。

※腎友会の歴史

人工透析の器械が普及されていなかった時代、腎不全の患者は打つ手がなく多くの人が亡くなっていきました。家・土地を売って医療費に充てる人、体調が悪いのに国会前に座り込みをする人もいました。そういう活動が実り、1967年、血液透析が医療保険の適用となりましたが、医療負担の軽減は一部の患者(社会保険の本人)に限られていて、透析患者数に対しては、人工透析の器械の台数が不足していたので透析をする患者に優先順位がつけられました。若い人を優先的に透析されていたと言われています。

※猪野毛健男医師の功績

猪野毛健男先生は、北海道透析医会の二代目会長であり、北海道における透析療法の第一人者の1人で、コルフの人工腎臓を使用し腎不全患者に、血液透析や腹膜透析を透析治療を行っていました。1989年に「北海道透析医会」の会長に就任し、1990年には北海道で初めての透析施設を「札幌医科大学麻酔科」に開設しました。

また、猪野毛先生は、透析治療に関する論文を多数発表しており、その業績が高く評価されています。

以上のような業績を残した猪野毛健男先生は、日本の医療界に多大な貢献をした方です。

※人工透析の歴史

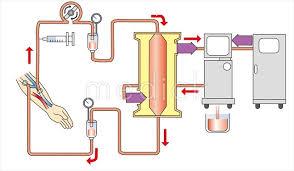

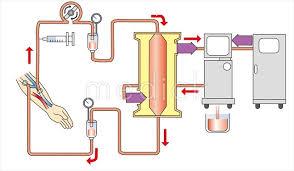

透析の原理の発見 透析は英語で「Dialaysis」といい、その語源はギリシャ語で「分離」という意味になります。この言葉を作ったスコットランドの科学者「トーマス・グラハム」は1854(安政1)年に特定の物質を透過する半透膜を発見し、異なる濃度の溶液を分離する半透膜の技術が医学に役立つのではないかと考えました。しかし、その推測が実証されるまでには半世紀以上も月日をようしてしまいました。 アメリカのアベルは、1914(大正3)年、透析膜を使用し世界最古の人工透析を開発して、動物を用いて「体外循環血液透析」を実施しましたが、血液は体外で酸素に触れると固まってしまいます。その当時は、ヒルの唾液から取った「ヒルジン」が唯一の亢凝固系の物質でした。1916(大正5)年に、哺乳類からヘパリン分離に成功、以後は亢凝固剤として「ヘパリン」が使用されるようになりました。 その後は、急性腎不全の患者に対して透析治療も開始されました。最初はうまくいきませんでした。世界で最初の人工腎臓の成功者はオランダのコルフ(Kolff)

が、1945(昭和20)年に開発した。

日本では1968(昭和43)年に人工腎臓が導入されましたが、透析の器械の数が少なく、1台の器械に患者2人のシャントの腕1本ずつを同時に1日8時間かけて透析していました。1週間に2回の透析で約1kgの除水するのがやっとで、透析が終わっても貧血で歩くことが出来ないので、ストレッチャーで透析患者の休憩室に運ばれて、5・6時間病院で休んで1日がかりで透析していました。

高額な医療費の自己負担(月額負担=給与倍額)、腎友会はこうした時代に生きた患者達の「患者と家族の命と生活を守る」という意志によって結成しました。

○1970年末の人工腎臓の台数は606台(全国)

○2020年末の人工腎臓の台数は143,772台(全国)

※人工透析のサイクル

私たちが、普段行っている透析は、週3回月水金曜日、火木土曜日のサイクルで透析をしています。この方法は誰がどのようにして考えたか分かりますか?

これは1970年2月に、日本で一番最初に人工透析を行った愛知県名古屋市南区の「中京病院人工腎センター(現在 : JCHO中京病院)」で世界初行われました。同病院は世界に先駆けて一番初めに夜間透析が行われたそうです。この方法が今でも行われているということは、これが1番いい方法ということになります。 私たちが、普段当たり前に透析をしているのは最初に名古屋で行われたことで、私たちはどうしてこういう透析のサイクルになったかを考えた事がありませんでしたが、最初に考えた人はとても素晴らしいです。

※札幌の透析の始まり

○1923(大正12)年11月 - 札幌市の「北海道大学附属病院」で、内科Ⅱ(腎臓病を診察)が開設される。これが北海道の医療機関で、一番初めに腎臓病を診察する診療科が開設されたと言われています。

〇1954(昭和29) 年 - 泌尿器科医が腎不全治療に関わるようになりました。泌尿器科領域からの腹膜透析に関する報告が散見するようになりました。

〇1959(昭和34)年 - 札幌市の「北海道大学医学部 第一外科」で膜型人工内蔵の体外研究を始めました。

〇1959(昭和34)年 - 札幌市の「北海道大学医学部 泌尿器科」で、「木本外科式人工腎臓」の「急性腎不全」の治療が行われました。

〇1960(昭和35)年 - 札幌市の「北海道大学医学部第一外科」で、「ポータブル型人工腎臓」の試作と「急性腎不全」への臨床応用が行われました。〇1962(昭和37)年

- 札幌市北区の「北海道大学医学部第一外科」で、「コイルダイヤライザー」の試作と臨床応用が行われました。

〇1964(昭和39)年 - 札幌市の「北海道大学医学部 第一外科」で「三上式平行流積層型」の人工腎臓を作成し応用臨床と自動化・再循環による人工腎臓の効率が向上しました。

〇1966(昭和41)年 - 札幌市中央区の「札幌医科大学麻酔科」で、コルフ先生の人工腎臓をしようして慢性腎不全患者に、猪野毛医師により北海道初の臨床応用がされました。

〇1968(昭和43)年 9月 -札幌市の「北海道健康保険 北辰病院」で、戸沢医師が札幌初の透析室を開設しました。

〇1968(昭和43)年 9月 - 札幌市の「北海道大学」で、北海道で初の腎臓移植に成功しました。

〇1970(昭和45)年頃 - 人工透析が健康保険給付の適応になりましたが、対象になったのは社会保険の本人のみでした。これがもとで、北海道に人工透析が普及し始めました。

○1971(昭和46)年 - 札幌市中央区の「札幌医科大学附属病院」で人工透析が始まりました。

○1971(昭和46)年2月 - 札幌市の「国家公務員共済組合連合会 幌南病院」で、奥野医師がベット数9床・患者15名で人工透析が始まりました。

○1971(昭和46)年4月 - 札幌市の「市立札幌病院第一内科」で人工透析を開始しました。ベッド数25床、患者67名。医師は片岡医師を始め5名の先生たちが治療に当たりました。