※人工透析とは

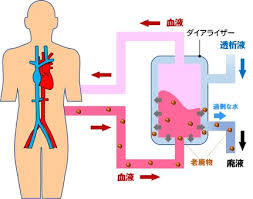

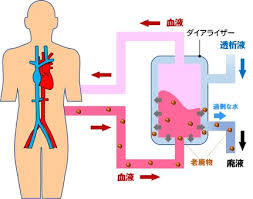

人工透析は、血液を体外に循環させ、ダイアライザ(透析器)の透析膜を介して余分な水や老廃物を除去する方法です。血液透析と腹膜透析があります。

ダイアライザの中は、内側には透析液、外側に血液が逆方向に流れていて、水分と小さな物質のみを通す半透膜(繊維状のものが数百本)があり、余分な水や老廃物を除去し、必要な電解質などを補充しています。

通常、透析が受けられる医療機関に週3回通院し、1回3~5時間の治療を受けます。また、通院治療のほかに自宅に透析装置を設置する在宅血液透析もあります。

※腎臓の役割

腎臓は、人間の体内で重要な役割を果たしています。腎臓は、血液をろ過して老廃物や余分な水分を取り除き、尿として排出することで体内のバランスを維持します。

また、腎臓は血圧の調節、赤血球の生成、骨の健康維持にも関与しています。腎臓が正常に機能しないと、体内に老廃物が蓄積され、健康に悪影響を及ぼすことがあります。健康な生活習慣を心がけることで、腎臓の健康を維持することができます。

○尿をつくる。

○血圧を調節。

○体内の循環を一定に保つ。

○血液を作る。

○ビタミンDの活性化。

※透析導入の基準

透析導入の基準として、厚生省研究班による平成3年度厚生科学研究腎不全医療研究事業研究報告書に透析の導入基準が示されています。

保存的治療では、改善できない慢性腎機能障害、臨床症状、日常生活能の障害を呈し、以下の I ~ III 項目の合計点数が原則として、60点以上になった時に長期透析療法への導入適応とします。

○腎機能

- 血清クレアチニン8mg/dl以上 (クレアチニンクリアランス10ml/min未満) → 30点

- 血清クレアチニン5~8mg/dl未満 (クレアチニンクリアランス10~20ml/min未満) → 20点

- 血清クレアチニン3~5mg/dl未満 (クレアチニンクリアランス20~30ml/min未満) → 10点

※血液透析の仕組み

仕組みの基本は「拡散」と「ろ過」で、慢性腎臓病のステージ5(末期腎不全)になった時に行う腎代替療法には、腎臓移植の他に透析療法があります。透析療法には血液透析(HD)、血液濾過透析(HDF)、血液透析濾過(O-HDF)、腹膜透析(PD)に分類されます。

上記の透析方法は、腎臓の主な機能の「老廃物の除去」「水分調節」を行い、その仕組みには「浸透圧格差」を使用していて物理的な機序が生かされています。血液中の老廃物は「拡散」によって透析液に移動します。拡散は透析の基本となる物理的な現象で、溶質濃度の違う2種類の液体が、ダイアライザーの半透膜(透析膜)で目に見えない小さい穴の開いた膜を境にして接すると、濃度の高いものは薄い方へ、薄いものは高い方へ移動します。

透析は濃度格差による性質を使用し半透膜を使って老廃物・余分な水分を除去していきます。透析患者の血液中の物質は、老廃物が含まれていない透析液に移動します。

2012年の診療報酬改定で正式に健康保険に適用されてから急速に「オンラインHDF(O-HDF)」が増えてきました。このオンラインHDFは、透析液に補充液をそのまま使用します。大量の体液(25~50L)を取り除き、その代わり、ほぼ同じ量の透析液を体内に注入して体液を補充します。

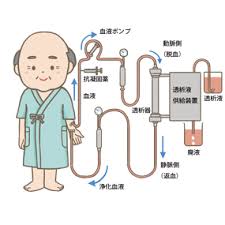

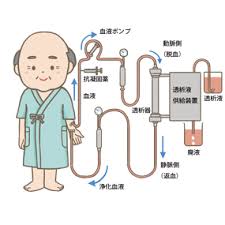

※血液透析の原理

患者はベッドに横になった状態、または椅子に座った状態で透析を受けます。体内から出された血液は「ダイヤライザー」に入り、血液が送り込まれた「ダイヤライザー」の中は細いチューブが複数束ねられて出来ていて、「ダイヤライザー」の外側を血液が流れ、内側を逆方向に透析液が交互に流れます。

透析液はナトリウムやカルシウムなど正常な血液に近い電解質で出来ていて、「ダイヤライザー」の中で水分・老廃物を取り除き正常な血液にしています。物質は基本的に濃度を均一にしようという性質かあり、濃い液体が薄い液体に流れ込み濃度を均一にしようとします。「ダイヤライザー」はこの原理を応用しています。

「ダイヤライザー」内では、細いチューブの外側を流れる透析液に不足する物質が、内側を逆方向に流れる血液に細いチューブの膜を複数通して、透析液から血液に物質が移動します。血液中の不要な物質や余分な水分は透析液に流れ込み、物質が移動し合うことで濃度を均一にし、濃度が丁度よくなった血液は患者の体に戻されます。

※透析膜のアレルギー

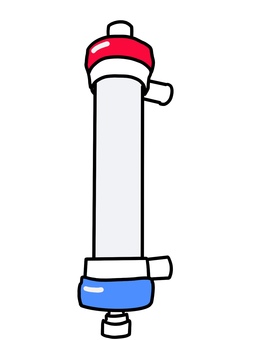

透析後に発熱する方がいると思います。そういう時はダイヤライザーの中にある「透析膜」のアレルギーを疑ってもいいと思います。

透析膜のアレルギーは、透析患者にとって深刻な問題です。透析膜は血液を濾過する為に使用されるフィルターの一種であり、患者にとよってはこの膜に対するアレルギーが起こる場合があります。透析膜は、血液透析時に血液と透析液を交差させて老廃物・水分などを吸着するための膜であり、多くの場合は人工的なポリマーから作られています。

しかし、透析膜に対するアレルギー反応も報告されています。透析膜アレルギーは、皮膚の痒み、発熱、咳、じんましん、喉の腫れ、血圧低下、呼吸困難などの症状を引き起こすことがあり、その人によって違いがあります。透析膜に対するアレルギー反応を避けるためには、事前にアレルギー検査を行い、適切な膜を選択することが重要です。重度のアレルギー反応では、アナフィラキシーショック(ショック状態)に陥ることがあります。

透析患者は、透析膜に使われる材料にアレルギー反応を起こす可能性があるため、医師に報告する必要があります。医師は患者の症状を評価し、必要に応じて別の透析膜を使用するか、治療法を調整する必要があります。

※透析患者の運動リハビリの必要性

透析患者さんにとって、運動リハビリは非常に重要で、運動療法は、運動耐容能、歩行機能、身体的QOLの改善効果が示唆されるため、行うことが推奨されています。透析患者さんの中でも、運動習慣のある方は、運動しない方に比べて、死亡リスクが3割低いことが報告されています。

また、一定の有酸素運動を定期的に長期間行った報告では、身体活動能であるQOLが向上し、蛋白異化が抑制され、体重減少や低栄養状態が改善されたという報告もあります。

透析患者さんの運動の基準はひとり一人異なりますが、透析をしていない日に4000歩以上歩く、もしくは、30分以上の散歩を週に5日行うことが目標とされています。筋力低下がある場合には、自宅でスクワットやかかと上げ運動、チューブを使った上・下肢の運動などのレジスタンス運動も行うことが推奨されています。

※人工透析の未来

人工透析は、世界で多くの人びとにとって生命を維持するための重要な治療法となっています。将来的にはより効果的で安全な人工透析が開発され、患者の生活の質を向上させます。

血液透析の時に起こる低血圧の発生リスクを予測するAI、アルゴリズムの開発に目処を付け、AIを活用した「診断・治療支援ツール」を開発するAIソリューション技術の基盤が今後期待されています。例えば、自動制御するシステムを導入することで、患者自身が治療の制御を行えるようになる可能性があります。

また、ナノ技術を組み合わせた新しい人工腎臓(ダイヤライザー)の開発により、より繊細な浄化が可能になり、患者の治療負担が軽減されます。さらに、幹細胞技術を応用した再生医療により、腎臓を再生されることが期待されます。

このような新しい技術開発により、人工透析効果が大幅に向上し、患者の生命や健康に貢献できることが期待されています。

○透析医療の新しいカタチとして、工学×医療の知見から患者に寄り添う医療機器を生み出す「ナビゲーション透析システム」が開発されています。

○腎臓再生の研究として、iPS細胞や異種移植を用いた再生医療が進められており、東京慈恵会医科大学はラットとマウスを用いた腎臓再生に成功しました。

○マイクロテクノロジーを医療に転用し、小さなマイクロマシーンを体内に埋め込み、患者さんの身体の反応に合わせて必要な物質を放出することで治療を行う「マイクロリアクタ型人工腎臓治療システム」も構想されています。

これらの技術が実現すれば、人工透析はもういらなくなる可能性がありますが、まだ臨床応用には至っていません。今後の研究の進展に期待したいところです。