◎人工透析の合併症はいろいろあります。その一部ですが、紹介していきます。

※一般細菌感染症

一般細菌とは培地に発育できる微生物(病原体)で、抗酸菌や真菌の除く菌の総称。この一般細菌が外部より体内に侵入したり、もともと体内・体表に生息している細菌が異常に増殖したり、毒素を産生したりすることで炎症などの症状が出る事を「一般細菌感染症」といいます。ヒトは37兆個あまりの細菌から構成されるといわれていますが、ヒトの常在菌はそれよりもはるかに多く、100〜3.000種、100兆〜1.000兆個ともいわれています。また、外界環境中にも多種多様な細菌が存在しますが、このほとんどが非病原性の細菌であり、生体内外でバランスを保たって生息しています。しかし、このバランスを失って異常増殖をしたり、毒素を産生したり、本来無菌であるべき臓器へ侵入して増殖したときに、感染症が成立します。

「一般細菌感染症」の症状は炎症が代表されます。

①発赤、②発熱、③疼痛、④腫脹、⑤機能障害、

シャント感染症では感染部位が赤く腫れ、痛みや熱感を伴います。呼吸器感染症ではと喉の痛みや腫れ、湿性の咳などがみられます。尿路感染症たでは下腹部の不快感や排尿時痛、血尿や混濁尿の症状が現れます。また、敗血症を発症した場合は悪寒や振戦(震え)、体温の上昇や低下、意識低下、頻呼吸や頻き脈などの症状が現れます。

※リン異常

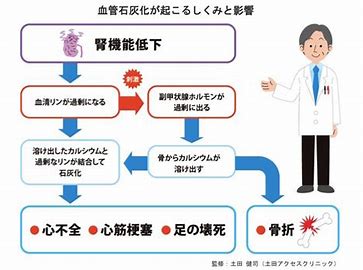

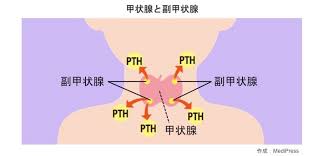

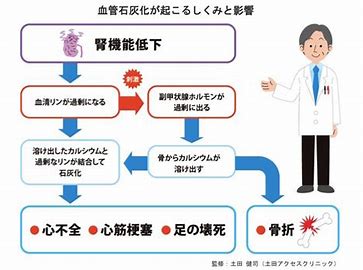

血清リン(P)の濃度は、①食物からの摂取(消化管からの摂取)、②骨や細胞内の出納、③腎臓からの排泄、によって規定されています。透析患者では腎機能が廃絶しているため、③の代わりに透析によるリンの除去が規定因子となります。これらのバランスが崩れることにより、リン異常が生じます。さらに、リンおよびカルシウム(Co)のコントロールに携わっている重要な因子として、副甲状腺ホルモン(PTH)、活性型ビタミンD3、線維芽細胞増殖因子23(FGF23)があります。

【慢性腎臓病に伴う骨・ミネラル代謝異常の診療ガイドライン】では、透析患者の血清リン目標値は3.5~6.0mg/dLとされています。そこで、血清リン値が6.0mg/dLより高い場合は高リン血症といいます。

透析患者では腎機能が廃絶している透析患者では、食事からのリンの過剰摂取により、簡単に高リン血症になります。食事からのリンの摂取量はたんぱく質摂取量とは相関していて、たんぱく質1g当たりのリンの量はおよそ15mgと概算出来ます。

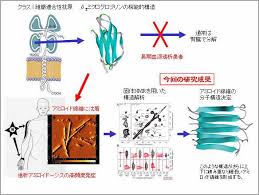

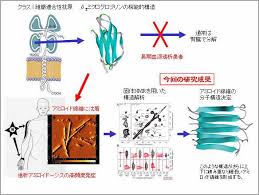

※透析アミロイドーシス

長期透析患者の増加とともに、「透析アミロイドーシス」による合併症が問題になってきています。

長期透析患者に「手根管症候群」が多いということを1975年に報告しています。これが「透析アミロイドーシス」の代表的な疾患である透析患者の「手根管症候群」は透析の合併症になります。

1985年にアミロイドの前駆蛋白は、β2-ミクロブリン(β2-microglobuli (nβ2-m))であること。β2-ミクロブリンは分子量11.800の蛋白質で、主にリンパ球系の細胞表面に存在します。細胞の崩壊に伴って一定量が血中に放出されています。この物質は腎臓の糸球体で濾過された後、大部分が尿細管で再吸収され分解されます。腎機能が低下するとこの分解が障害されるため、慢性腎不全の状態では血中のβ2-mの濃度が高くなります。透析導入の時点で透析患者さんの体内にはβ2-mが蓄積されています。分子量が1万を超える物質は透析では除去しきれず、長期透析の患者さんの体内にはさらに蓄積されます。

このようなアミロイドの沈着は、全身で起こり「透析アミロイドーシス」が発症します。β2-ミクロブリンは主にリンパ球系の細胞表面に存在することから、その産生を抑制するために、リンパ球の活性化が起きないように透析液の清浄化や生体適合性の良い透析膜の使用が望まれます。

また、β2-ミクロブリンの除去効率を高めるためには、高性能膜(highperformancemembrane)による血液透析や血液濾過透析を積極的に行い、さらに、透析時間の延長や血流量を増加させることで十分な透析量を確保することが大切です。また、β2-ミクロブリンを吸着するリクセルが開発されていますが、これは透析歴10年以上、手根管開放術の既往があることなどの保険適応条件があります。

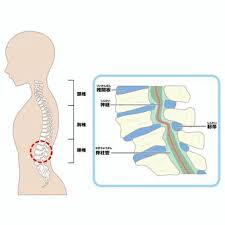

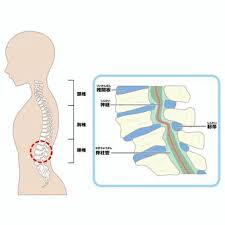

※破壊性脊椎関節症(DSA)

「破壊性脊椎関節症」は長期透析患者に多く羅患し、「椎間板」にアミロイドが沈着し「透析アミロイドーシス」の部分症と分かってきました。「アミロイド」はコラーゲンに親和性(薬物の中にある化学物質)があり、関節や脊椎に沈着しやすい特徴があります。「アミロイド」の沈着は炎症を起こし、関節の破棄や靱帯の変化を引き起こします。

脊椎では靱帯の変化により、骨髄などが通っている脊柱管が狭くなります。関節と滑膜に歯突起性周囲で破壊が起き、腰・首・脊椎などに痛みが出てきます。

原因は、ハイドロキシアパタイト(hydroxyapatite)が脊椎などに沈着する事が分かりました。その後、「副甲状腺機能亢進症」や「β2-microglobulin

(β2-MG) 」由来のアミロイド沈着とされていて、「透析アミロイドーシス」に原因であることが分ってきました。

副甲状腺ホルモンの上昇により骨の脱灰がおこり、骨がもろくなり変形しやくなり、「アミロイド症」が加わると骨の組織にアミロイドが沈着し骨の変形がますます進みます。副甲状腺ホルモンを抑える良い薬がたくさん出てきていますし、透析を管理している先生方が副甲状腺のチェックするようになりましたので、骨が変形するタイプは減っています。

神経根症状が出た場合には、持続的牽引などの "保存的療法" がとられることがあり、脊髄圧迫症状を呈した場合には外科的処置が必要です。悪化した場合は手術が行われることがあります。

※手根管症候群

指先の感覚や手の運動において重要な役割をする正中神経が障害される結果、しびれや痛みなどの症状を起こす病気です。手首には “手根管” と呼ばれるトンネル状の形態を表す部分があり、このトンネル内には正中神経や腱けんなどが通っています。

なんらかの原因で、正中神経が圧迫されると、それによって症状が出ます。手根管症候群では、手首の安静が治療方法一番いいとされるため生活スタイルの変更が重要になりますが、手術による治療も選択される病気です。

正中神経が圧迫される原因には、手首の曲げ伸ばしを繰り返し、手首に負担のかかるような動作をすることで、手根管の中を通る腱を覆う膜などが炎症を起こし腫れることがあります。

また、手首の運動とは関係なく手根管が狭くなり、手根管症候群を発症することがあります。たとえば、透析を長期間受けている人は、体内にアミロイドが蓄積します。このアミロイドが手根管に沈着すると正中神経が圧迫され、「手根管症候群」を発症することがあります。

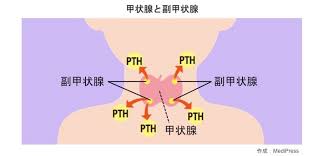

※二次性副甲状腺機能亢進症

二次性副甲状腺機能亢進症の代表的な原因に、「腎性副甲状腺機能亢進症」があります。

「慢性腎不全」になると、腎臓でのリンの排泄およびビタミンD3の活性化ができなくなります。また、活性化ビタミンD3が低下すると、腸管からのカルシウムの吸収が低下します。慢性腎不全の人は血液中のカルシウムが低下し、リンが上昇するわけですが、これらの状態は副甲状腺を刺激し、副甲状腺ホルモンの分泌を促します。そして長期間刺激され続けた副甲状腺は腫大し、やがて血液中のカルシウムの値に関係なく副甲状腺ホルモンが過剰に分泌されます。

副甲状腺ホルモンの過剰な分泌は、骨のカルシウムを血液中にどんどん溶出してしまうため、骨がもろくなる「線維性骨炎」となり、骨痛や骨変形・病的骨折などの原因となります。

また、過剰な副甲状腺ホルモンは、さまざまな場所へカルシウムを沈着(異所性石灰化)させ、動脈硬化や心臓弁膜症・関節炎などを引き起こします。

※狭心症

狭心症とは、心筋(心臓を構成する筋肉)に血液を行き渡らせる“冠動脈”が狭くなることにより、一時的に心筋が酸素不足に陥って胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気のことです。

症状は通常数分以内に収まりますが、放置すると冠動脈が完全に詰まる “心筋梗塞” を引き起こす可能性があるため、危険な病気の1つと考えられています。

発症の原因は動脈硬化によって冠動脈が狭くなることですが、冠動脈自体に異常がないにも関わらず、けいれんを起こしたように収縮することで発症する場合や、大動脈弁狭窄症などの病気が原因で引き起こす場合もあります。

※カリウム異常

カリウムは他の電解質と違い、細胞外液は3.5~4.5mEq/Lと少なく、細胞内液には150mEq/L異常含まれています。体内の99%のカリウムは細胞内にあり、細胞外液に含まれるカリウムは1%に過ぎません。

血漿(細胞外壁)のカリウム濃度は1mEq/L変化すると、大きな変化をもたらし、また、血中カリウム濃度の酸塩基平衡にも異常が現れるのが特徴で、高カリウム血症では「アシドーシス」、低カリウム血症では「アルカローシス」が起こります。カリウムは筋肉の収縮や神経の働きを保k脳があり、正常では3.6~5.0mEq/Lに維持されます。

カリウムの調整は遠位尿細管で行われ、糸球体でろ過したカリウムは近位尿細管にほとんど吸収され、残りは遠位尿細管に送り込まれます。透析患者は腎臓からカリウム排泄が障害されるため、高カリウム血症になる頻度が高く、神経症状や不整脈を起こし、突然死に至ることがあります。

※尿毒症性脳症

腎不全に陥り、腎臓機能低下により、体内に老廃物が蓄積するのが尿毒症です。その中でも、特に尿毒症の影響が脳に出ている状態を「尿毒症性脳症」といい、腎不全の原因となっている疾患を治療するか、透析を継続することで症状は良くなってきます。

初期症状は感情の単純化、易刺激性、意思疎通困難といった症状で、その後、尿毒症が悪化するとともに脱力や見当識障害、精神錯乱、せん妄、昏睡へと進み、末期には昏睡になります。また、振戦、羽ばたき振戦などの運動障害が起こります。

※便秘

透析患者さんの中には便秘に苦しんでいる方もいると思います。

人工透析は1回で2〜3kgの水分が取り除かれ、短時間で多量に除水するため、腸内は非常にドライな環境となり、便の水分量や腸管の血流が減少します。虚血状態になると腸の動きは鈍くなり、便秘が誘発されることになります。

また、透析治療中4〜5時間は、基本的に自由に動くことが出来ないので、透析治療中は排便を嫌います。その為、「透析前には絶対に下剤を飲まない」という患者さんが多くいます。透析患者は、週に3回のペースで透析を受けるため不規則な生体リズムであり、その事も便秘の原因の1つになっていると思います。 慢性便秘症の場合、毎日の下剤服用が必要とされますが、透析患者の場合、透析を行った日の透析終了した後や、透析治療を行わない日に下剤を服用する場合が多く、透析を行っていない患者さんとは違ったリズムがあります。

透析患者の慢性便秘症は生命に関わる疾患と思い、排便を行う事が大切です。

○慢性腎不全における便秘の原因は、①食事療法、②尿毒症、③糖尿病や高血圧などの原疾患、④血液透析、⑤治療薬との複合的です。

○慢性便秘症は、血清リンの値や貧血など透析患者の全身状態にも影響する重症な便秘の持続によっては腸閉塞となり、透析患者はDW(ドライウエイト)にも影響し、場合によっては腸管穿孔などに生命の危険に関わる場合があります。

○近年、便秘の全身臓器に与える影響などが報告されています。

など…。